この記事は約 16 分で読むことができます。

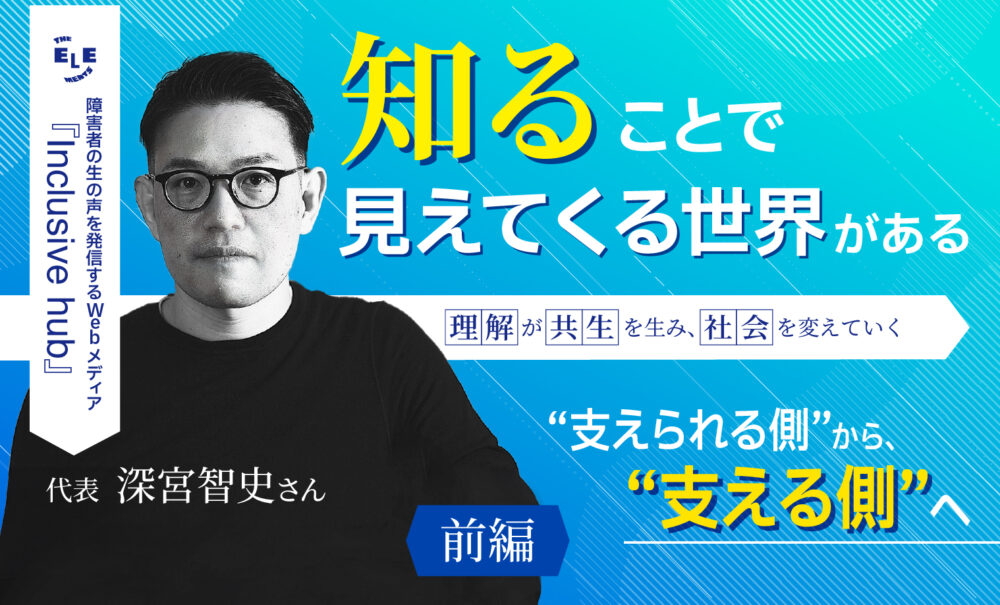

この度、障害者の方にインタビューをして、支援の在り方や当事者の声を大事に反映されながらインタビューに取り組まれている、Webメディア『Inclusive hub』を運営する深宮智史様に、インタビューをする機会を頂戴しました。

深宮様は、経済産業省に入省した後、15年に渡って教育・人材、医療・介護、産業機械・ロボット・ドローンの各分野において、新産業創出を推進しました。インドで3年間の外交官を経験した過去があります。

その後、スタートアップのピクシーダストテクノロジーズで、高齢者・障害者向けを主なフィールドに自動運転車いす、認知症と五感刺激、難聴者/聴覚障害者向けコミュニケーションデバイス、精神疾患サポートなど多くの新規事業開発に励まれました。

また、視覚障害者への支援として、同行援護従業者養成研修一般過程も修了されています。

現在は、支援技術の社会インパクトを定量的に評価するため、東京大学公共政策大学院HTA(Healthcare Technology Assessment)エキスパート養成プログラムを受講されています。

今回は前後編に分けてお届けします。

前編では、『Inclusive hub』を立ち上げたきっかけ、インタビューに取り組まれる時の姿勢。経済産業省でお仕事をされていた時に行なっていた、ドローンを安全飛行するために、日本で最初に事業に携わったことなどについての興味深いお話をたくさん伺うことができました。

後編では、それ以外の関連のお仕事について、また今後の『Inclusive hub』の活動の展望についてお話を伺わせていただきました。

今回お話を伺ったのは、翼祈、ゆた、島川です。

ぜひ前後編併せて最後までご覧になってください!

Inclusive hubについて

翼祈:Inclusive hubというWebメディアが立ち上げられた経緯や、どの様な理念があるのか、お聞かせください。

経緯をお話すると、元々、我々の会社自体は障害のある方向けのサポートする製品とか、サービスというものを開発している会社を応援する立場にあります。

ただ、障害のある分野ってなかなか一般的には理解しづらかったり、周りにそんなにたくさんいない中で、そういう社会課題の意識を持つと、課題解決に取り組もうとする人が増えますが、知らない状態だと、チャレンジしようという人が増えないなというのがあって。

3月末まで東京都さんと一緒に起業する人を増やそうという取り組みをしていた中で、障害のある分野はなかなか取り組む人が少ないので、そういう人を増やせないかというお話をしていました。

その中で、私も以前の会社で、聴覚障害の方向けの製品の開発したことがあり、実際そういう人がいることを知るとみんな関心持ちますが、知らないと関心持たないというのは確かに感じていていました。世の中に、社会には色んな障害の方とかそういう背景で暮らしておられる方や、課題解決に挑戦してる方がいることをお伝えすること自体が、活動する人を増やすことに繋がるんじゃないか?と思い、始めました。

画像・引用元:Inclusive Hub

翼祈:深宮様は、Inclusive hubを立ち上げる前から、福祉業界に関心や危機感を抱いていたのですか?

障害といっても、健常か障害かで線引きをするつもりはありません。

心や体に不自由を抱えている方が、日本人だと3人に1人と言われている中で、課題を解決しようとか、世の中を少しでも良くしよう、という意識は公務員時代から持っていました。

それが更にビジネスにも繋がったら、かなりいい循環が生まれると考えています。

翼祈:Inclusive hubは、slackのオンラインコミュニティがありますが、Webメディアと分けている機能は、何かございますか?

コミュニティ自体はオープンで、「SNSで自分のこと発信しよう」という方もたくさんおられるとは思いますが、一方でSNSは、マイナスな面もあるので、「安心して発信ができない」という方も、当初はおられました。

色んな自分の課題とか、こういうことやったら上手くいくのかとか、なかなかオープンで話すような話じゃないものもあるので、「少しクローズドな形でやってみたい」という要望があったので、開いてみたという経緯があります。

翼祈:新しい取り組みや技術を利用することで、豊かな生活を送れたり、存分に学び働くことができたりする様になる、利用者が最重視する「真のアウトカム」とは、具体的にはどんなケースがありますか?

例えば今、医療・介護・福祉に関する、色んなサービスがあると思います。それはそのサービスを提供したことで、基本的には国や自治体が、お金を出す構図なわけですが、そういう対象になってないサービスもあります。

長期で見て、この人達が「福祉のお世話になる」という立場から、「福祉の必要な財源を支えるようになる」ということに、どれぐらい今やってることがインパクトがあるのか、ということを考えることが必要なんじゃないかな、と考えていました。

例えば自助会など、それがあったことによって、1年後、5年後、10年後にその人の生活が上向いて、もう1回、働けるようになって、今度は税金も納めるようになる。

プロダクトとかサービスにおいても、これが今いくらだから買う、買わないとか、利用する、しないとかではなくて、もう少し長いスパンで考えた時にプラスマイナスってどうなんだろう? という示し方ができると、もっと社会にあるべきサービスとか、製品の考え方が変わるんじゃないかな、と思っています。

翼祈:「社会インパクト」を定量的に評価するため、Inclusive hub様では、どんな行動を起こそうとしていますか?

例えば、脊髄を損傷して車いす生活になった方がおられるとします。普通の病院で診療報酬が付く世界でいくと、ある程度のリハビリをやって車椅子生活に慣れて退院しましょう、となります。

また、あるリハビリテーションと、ある高性能な義足をつけると、歩けるようになりますが、物凄く高いんです。その人が仮に歩けたとしたら、活躍の場が広がることもそうですし、今まで車椅子を押してもらったり家で何かしらのサポートがいる状態だったのが、必要なくなります。

「そのことが与える10年20年30年でのインパクトを考えたら、今のこの値段はどれくらい高いんだろう」ということを踏まえ、実際に現在3つの製品を題材に研究していて、年度末ぐらいに結果を公表する予定でいます。

翼祈:日本は、Inclusive hubの中でも議論されている「高齢障害社会」で、老老介護や、老障介護などもあります。その様な社会に直面する中で、私たちが手を取り合い、支え合うために、これから日本はどうなっていけば良いと感じますか?

今現在、老老介護や老障介護の数が凄く増えていて、日本の場合は、支えられる側の人が多くて、支える人が凄い少ないという状況であることは、間違いないと思います。そこで、支えられてる側の人がいかに長い期間、支える側に回れるかどうかというところが重要なのかなと思います。

できるだけ、1人1人が長く「支えられないでいるか」ということと、そのための製品やサービスが充実することでしっかり経済が回って、社会保障の下支えになった、老老とか老障ではなくて、社会として支えるという、経済と社会保障のバランスができるといいなというのが、私の考えていることです。

翼祈:Inclusive hubを立ち上げる前と後で、深宮様にとって、価値観の変化など、ございましたか?

それは、明らかにあったと思います。

元々、私自身も障害のある方向けの製品に携わった経験がありました。

でも、そんな自分自身もあまりにも知らないことが多かったなと思っています。例えば、こういう障害もあるんだとか、複数もあるんだとか、こういう悩み方をしてるんだとか、同世代の人でも病気にかかってしまったことでこんな風に人生が変化するのかとか。

自分は、凄く生意気に社会を良くしたいと言って、公務員になりましたが、社会のことを何にも知らないじゃんというのが、インタビューで色々なお話をお聞きする活動を通じて思ったことですね

インタビューについて

ゆた:Inclusive hubさんには、どんなライターさんが所属されているのでしょうか?

定期的に毎月参加する方もおられれば、1回とか2回だけの方もおられます。また、インタビューする方と書く方を別にするという方法もあって、こういうことをやりたいんだけど、書くということをあんまりやったことがない人は、インタビューをして、聞くだけという方もいます。

そういう色んな方がおられて、大体はご自身のお持ちの障害について分かってほしいので、同じ分野の人について取材をして、書かせてくださいという方が多いかなって思います。

ゆた:数々のインタビューをしてきた中で、どんな方が印象に残っていますか?

本当に色んな方が印象に残っていて、インタビューをしていく中で、偏見があるんだなということは、毎度のように気付かされます。例えば、最初の頃にお会いした方が、目が見えないご高齢の方で、それこそ、Google meetでオンラインでお話することさえ、僕は不安だったんです。

ですが、彼女は初めてその日Google meetに触るにも関わらず、「自分の使っている点字のタイプライターを見せてあげるよ」と言って、画像にちゃんと映ってるかを確認してもらうために自分で操作して、向こうは目が見えてないのですが、「ちゃんと見えていますか?」って聞かれたことがありました。

そういったことは、凄く他の方でも多くて、「自分は『障害があるからこうなんだ』って思い込んでるんだな」と、毎回のように感じます。

翼祈:障害者の方へインタビューを重ねていく中で、どのような支援をしていくことが大事だと感じられますか?

国の制度や仕組みを大きく変えたいという訳ではありませんが、色んな制度に紐づくサービスの中でも、サービスの良し悪しで制度から拠出されるお金は同じだったりします。

他方で制度の外側では、お金が拠出されなくても、個々人が時間を出し合って自助会の様な形で助け合ってもいて、社会として、何が費用対効果が高いのか?というのは、結構考えさせられるなと思います。

翼祈:インタビューの参加者は現在どのような方法で募っていますか?

3月末までは平日毎日発信し続けていたため、こちらからお声がけをしていましたが、今はインタビューを申し込んでいただいた方だけになります。

翼祈:インタビューをする上で注意する点や行う時の姿勢など、意識的に取り組まれていることを教えていただきたいです。

あまり先入観は持たないようにというのは、あるかもしれないですね。あとは、人それぞれそこまでに至る背景があるので、発言自体を切り取るというよりは、生まれてからこういうことがあったんじゃないかとか、そういう背景も含めて整理するように話をお聞きしています。

お時間をいただいた方にとっても、「自分の人生や、生きてきた時間や歴史を整理する機会になった」という話もよくいただくので、少しは貢献できているかなと思います。

翼祈:インタビューをした相手を、その後も、「この方がこういう会社を立ち上げました」など、紹介しておられますが、インタビューをした方をこれからも応援したい気持ちから、その方の活動も発信されているのですか?

わざわざお時間をいただいていますので、恩返しをするつもりで発信させていただいております。それほど影響力があるメディアでもないので、お気持ちにはなってしまいますが、そういう思いでやっています。

翼祈:深宮様が色んなインタビューをされて、まだないけど、あったらいいなと思う福祉サービスは何かございますか。

自助会に通じる話ですが、もう少し経験の共有みたいなことは、広くあった方がいいのかなと思います。色んなお話をお聞きすると、「もう少し早く、こういうこと知ってればよかったのに」とか、「なかなか知らないでずっと悩んでいた」という声もありました。

例えば、いい医師に出会うとか、いい支援の情報を得るとかも、どうしても、運みたいなところがあるのを凄く感じています。自分に近い人はどうしたのかとか、そういうことがもう少し広く知れたり、凄く頑張っておられる福祉事業者の方も、ちゃんと評価されることは必要だと思います。

単純な口コミとかいうことでもありませんが、そういう仕組みがあると、もう少し皆がハッピーに近付きやすくなるのかなと思います。

深宮様について

翼祈:経済産業省に入省し、医療、介護の分野にも携われていましたが、当時はどの様な内容を課題として挙げられていたのですか?

翼祈:経済産業省に入省し、医療、介護の分野にも携われていましたが、当時はどの様な内容を課題として挙げられていたのですか?

もう10年以上前ですが、明らかに社会保障費の額が、とてつもなく大きくなることが目に見えていましたが、それを支える経済成長を維持することは簡単ではない。

そのため、「保険制度の外側の世界で経済を作らないと、なかなか制度だけでみんなが救われる世界だと持続可能性として厳しいよね」という想いがあって、保険制度の外側にマーケットをどうやって作るかということを当時からずっと思っています。

翼祈:現在、ロボットが看護師の代わりになる看護師ロボットが開発されたり、ドローンで過疎地や災害時に物資を遠くに届けるための実証実験が行われています。経済産業省で仕事をされていた時代に、この様に幅広く発展すると思っておられましたか?

まず、ドローンは確実にそうなるだろうなって思っていました。例えば、人の上を飛ぶって制度上、凄く難しいことなんですが、それを飛べるようにする方向に変えていくことを仕掛けました。

当時からそういう議論をしていましたし、「国土交通省」にも働きかけていたという経緯があって、逆に今の状況は時間が想像以上にかかってるなという感じもします。将来的には飛べるようにもなってくるんだろうなと思います。

また、看護師ロボットの話が出ましたが、本当に人間が最後に触れ合うのがロボットでいいのかな、というところは、まだ私はよく分かりません。 例えば工場とか、単純作業を長時間やるということを人間がやるのもなかなか苦しいので、それをロボットに変えるということは当然広がっていくと思うし、今後もそうなるとは思います。

ですが、人間のラストの部分をロボットに変えるということは、本当にそれが正しいのかは、私自身もよく分からないし、個人的にはそうなると寂しいんじゃないかなと思っています。

島川:さきほどのお話で気になったのですが、ドローンで人の上を飛ぶことができるように、法改正、緩和をすることができた決め手、みたいなものはございましたか?

まず、空の上を飛ぶことは、とてつもなく安全じゃなきゃいけないということとセットです。飛行機も当たり前だと思いますが、安全じゃないといけません。

とてつもなく安全にする為には、とてつもなく安全だということを証明するデータが必要です。ですが、今飛べないのにそのデータはそもそもどうやって取るの?という話じゃないですか?その堂々巡りをどう抜けるか、というところでした。

そんな時に、福島県が被災をして、沿岸部の浜通りという場所があって、その場所が津波で被害を被ったという状況が発生しました。そこに何か新しい産業を、という話が当時あって、その時にそこにドローンの実験の飛行場を作ろうという話とセットで出しました。

今、「福島ロボットテストフィールド」という場所を検索してみると、福島県に大きい施設が出てきます。ここに福島の復興としての新しい産業である、ロボットやドローンの実験施設があります。

翼祈:教育分野で言うと、深刻ないじめや体罰、慢性的な教員不足の問題が、日々大きくなっています。20年以上前より子どもの数が少ないのに、こんなにも学校で色んな問題が起きていることについて、どうお感じですか?

皆さんのいう通り、教育から変えていかなきゃという気持ちも分かりますし、教育は凄く大事だと思いますが、それを担わされる人は相当大変だろうなと思っています。

大事だと言われて、周りや社会からの期待が高いほど、親御さんもご本人も、学校の先生も、どんどん苦しくなっていくんじゃないかなと思います。

私が経済産業省にいる時に、教育に関した様々なことに携わったことがありました。今の政策をどうこういうつもりはなくて、私自身の凄く反省している部分を言うと、そういう現場の大変さみたいなのが分からないのに、例えば「プログラミング教育が大事だ」とか言いがちなんですよ。

それは確かに大事なことなんですが、「実際に現場でそれをやらされる方の身にもなってみよう」というところは、若干あって。

これだけ色んな人から期待されて、あれもやれこれもやれと、どんどん業務を増やして、しかもお給料が低い状況が続いて、「先生という職業を真剣にやりたかったんだけど、限界だ、辞めるわ」みたいな先生が出たり、そういう熱意を持った人がいなくなると生徒も「あの先生も辞めちゃったんだ」とか「あの人は分かってくれたのに」という状況になります。

こうした現場の状況を知らないままただ凄く期待するのではなく、その人達にお願いをするのであれば、それなりのリソースを割かないといけないなと思います。

日本って海外と比べて子供への予算の比率が圧倒的に少ないことは明らかで、そこはよく考えた方がいいのかなと思います。今は、時代の流れに沿って色んな歪みが出てきてるんだろうな、と感じています。

前編はここまでです。

ぜひ後編では、それ以外の関連のお仕事について、また今後の『Inclusive hub』の活動の展望についてお話を伺わせていただきました。

▶︎深宮様 関連情報

代表を務めるThe Elements HPとロゴマーク

Inclusive hub HP

→後編に続く

コメントを残す