この記事は約 14 分で読むことができます。

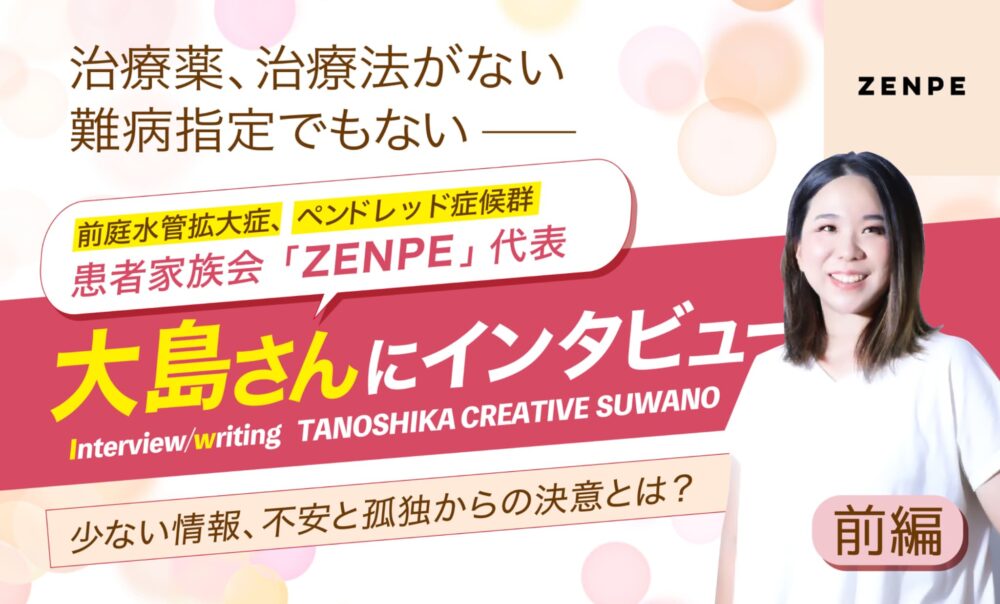

この度、難病の前庭水管拡大症(ぜんていすいかんかくだいしょう)の娘さんを持つお母さんである大島美和様に、立ち上げた団体『ZENPE』について、お話を伺うことができました。

『ZENPE』は、医師監修のもと、論文や難しい医療の話を、誰でも分かりやすく紹介しています。

2025年6月8日は初めのオフラインイベントを行いました。またその際に《NPO法人前庭水管拡大症・ペンドレッド症候群の会》を設立したことを発表されました。

『ZENPE』は立ち上がったばかりで、しかも希少疾患の患者家族会にも関わらず、100名様を超える当事者やそのご家族などが来場されました。

大島美和様のプロフィールはこちらです。↓

https://zenpe.jp/member/miwa-oshima/

今回インタビューするのは、ライターの翼祈、ゆたと、編集長の島川です。

大島様の言葉については、全て太字で記載しております。

娘さんについて

翼祈:まずは、娘さんの難病について質問させて頂きます。私も娘さんと同じ様に、感音難聴があります。

その原因の1つに挙げられる、前庭水管拡大症(ぜんていすいかんかくだいしょう)の症状について、娘さんにはどんな症状がありますか?

前庭水管拡大症は、感音難聴とめまいが特徴で、その聴力に変動性があることと、進行する難聴だと言われています。

ですが、症状には個人差があり、めまいがない方もいらっしゃいますし、逆に聴力低下がなくて、めまいだけの方もいらっしゃいます。またそのどちらも激しいという方もいらっしゃるのですが、娘の場合は今のところめまいもなく、片耳難聴という症状です。

この疾患はメニエールや突発性難聴だと誤診されて、この疾患にたどり着けていらっしゃらない方もまだまだ多いとお聞きしていることから、啓蒙(けいもう)の意味合いでインスタでメニエールとタグ付けしています。

現在61歳の会員さんが、ずっとめまいや聴力変動に悩んでいらっしゃっていましたが、病院に行っても原因不明だったそうです。

そして55歳の時にやっとこの疾患だと診断された方もいらっしゃるくらいです。

ゆた:娘さんは前庭水管拡大症(ぜんていすいかんかくだいしょう)でどんな治療法を受けていますか?

前庭水管拡大症は、前庭水管が生まれつき拡大していることによって引き起こされる疾患で、治療法も治療薬もない状態なんです。

前庭水管拡大症やペンドレッド症候群の特徴として、聴力が急に低下したり一時的にスケールアウトといって何も聞こえない状態になる場合もあります。頭部打撲など何かが起因になって、下がる場合もありますし、何もなくても下がる場合もあります。また、下がった聴力が戻ることもあるし、戻らないこともあるのです。

現在、これらに対して何か治療をしようということになると、ステロイドしか今のところ方法はありません。

ステロイド治療を受けた際、

聴力が戻ったのがステロイドの効果かもしれないですし、自然に戻ったかもしれませんし、曖昧なところがあると感じています。

翼祈:私は左耳が感音難聴の片耳難聴なのですが、難聴児を育てる上で、気を付けていること、逆に難聴児だからこそ味わえた思い出など、何かございますか?

今、娘は3歳ですが、難聴だと分かったのは生後5、6日頃の早い段階で分かりました。そこから生後4.5ヵ月ぐらいからろう学校の乳児クラスに週1回ほど通っていました。

そこで先生から「耳が聞こえづらい子どもは、言葉を覚えたり発語するのが苦手な場合がある」と聞きました。

小さい時期から、例えば、『ウサギ』と言葉で言うだけではなく、頭に両手で耳のポーズをして、ジェスチャーとか身振り手振りを交えて、『ピョンピョン』とか擬態語を添えながら教えると、音でも分かるし、目でも分かるような仕草で教えることができるので、言葉が覚えやすいと先生から聞きました。

なので、小さい時から動きと擬態語とか表情を使って、なるべく多くのことを娘に伝えるようにしていました。

成長過程で、色んなことに気を付けて来ましたが、現在は3歳で、覚えた言葉がだいぶ増えてきました。ですが、感音難聴を持っていることで、話す時に言葉の中で、ところどころ抜けてしまいます。

例えばありがとう。 だとしたら、『ありとう』のように、「が」が抜けて聞こえたり、言葉の中で聞きづらい音があるみたいなので、何かを抜けて話している時には、ありがとう。だよ、というように、ひらがなを見せたりなるべく言葉の構成を伝えています。

また、〇〇「が」、〇〇「を」とかの助詞も覚えにくいと聞いていたので、助詞を重点的に会話の中で伝えたりしています。

あとは、「わたあめみたいなふわふわな雲だね」など、例え話や比喩的表現を想像しづらい子もいると聞いていましたので、あえて目で見たことを比喩的に伝えたりしています。

このように、耳が聞こえづらい子供にとって、難しいと言われていることを、成長過程によって毎回少しずつ、重点的に娘との会話の中で気を付けながら話しています。

また、難聴児を育てているからこそできた体験は、私も主人も健聴で、知り合いに耳が聞こえづらい方がいなかったのですが、今はろうのお友達もできました。

英語、日本語、手話みたいな感じで、手話も1つの言語なので、手話という新しい言語を今、少しずつ勉強中で、とても楽しいです。

私たち家族の世界が広がったと感じています。

翼祈:娘さんが、生後数日で哺乳力が弱いと診断を受け、GCU(新生児特定集中治療室)に入っていたと書かれていました。

その中で、新生児聴覚スクリーニング検査を受けたそうですが、検査を受けるまでの心境や、受けてから心境に何か変化はありましたか?

私は大学病院で娘を出産しました。

大学病院は設備や検査などが充実していたことで、あごが小さくて哺乳力が弱いという病気の疑いで、娘は生後2、3日でGCUに入りました。同じ頃に出産した周りのお母さん方は、母子同伴で赤ちゃんをあやしていて、親子の幸せそうな声が部屋から聞こえる中で、私は生まれてすぐに娘と離れ離れになって、とても不安でした。

また、今からちょうど3年くらい前はコロナ最盛期で、

妊娠中のお母さんがコロナにかかって、お母さんもお腹の赤ちゃんも亡くなってしまったという凄く痛ましいニュースを何度か拝見しました。

その中で妊娠期間中の十月十日、お腹の中にいる娘を守ってきて、コロナにかからず出産できたという気持ちでしたが、そのすぐ2、3日で娘とは離れ離れになって、とても不安な日々を過ごしました。

聴覚スクリーニングテストという検査方法は、任意で受けられる検査で、私は特に何も考えずに、「テストをしてくれるのなら、ありがたいです。お願いします」と、気楽に検査をお願いしました。

検査を受けた後で、すぐに「聞こえの良い方の耳と、悪い方の耳があって、聴力の差が大きいです」、と先生から言われました。

顎が小さい病気かもしれないと言われたことに加えて、今度は片耳が聞こえていない可能性があると言われたこともあって、とても落ち込みました。

娘を出産した時は、コロナ禍で主人にも面会できない状況でありました。その時にお友達にLINEを送ったら、「実は自分の子どもも片耳難聴なんだよ。それでも本人は色々工夫しながら生活を送って、普通の学校にも進学して、本人なりに色々頑張っているよ。だから、大丈夫だよ」と返信が来ました。

友人からの「大丈夫」との言葉に励まされて、気持ちを前向きに切り替えていたところ、数日後、今度は今まで聞いたこともない『前庭水管拡大症』という病気を診断されました。

初めての出産だったこともあって、産後というものはとても幸せで楽しい時期なのだろうなと想像していたのに、どんどん悪い方に展開していきました。

病院では赤ちゃんにグループで沐浴をする練習などがありました。他のお母さん達は自分の子を連れて沐浴の練習できましたが、私は娘とは一緒に練習できずに、その様子を眺めているだけだったり、とても孤独感がありました。

『ZENPE』について

ゆた:大島様が代表を務める『ZENPE』とは、どういう患者団体ですか?団体の理念なども教えて下さい。

ミッションは『病気を知り自分を知る、私たちはその先のありたい姿を創造するための会です。』

この疾患は、個人差が大きく、自分の取扱説明書をいかに作るかがとても大切です。障害は乗り越えるものではなく、一生付き合っていくもの。だからこそ、持って生まれたものと共にその人がその人らしく、最高の人生を!という想いで活動をしております。

例えば、同じこの疾患の人が、同じように頭を強く打った場合、ある人は、耳が一時的に聞こえなくなったり、またある人は、頭が痛いだけで聴力に変化がでないかもしれません。

今回は運良く「痛い」で終わっても、次に頭を強くぶつけた時に、もしかしたら、スケールアウトしたりとか、聴力低下して、それが悪い状態で止まってしまうかもしれない。

いつ聴力低下するか、スケールアウトするのか、しないのかそれは誰にも分からないのです。

頭を強く打ったら、聴力が低下するかもしれないという話をお医者様から聞いていたので、小さい頃って、子ども同士で頭をぶつけたり、転倒させてしまうとかってよくある話なので、保育園に預けるのは怖いなと『ZENPE』を立ち上げる前までは思っていて、保育園に預けずに育てていました。

でも患者家族会を作って、先輩の当事者さんや親御さんと話す中で、大切なことを学びました。それは、自分の体を理解することの重要性です。例えば、めまいが起きやすい状況や調子が悪くなるきっかけを知り、どうすればそれを防げるかを自分で探ることです。

具体例として、鉄棒で勢いよく回るとめまいが起きる場合、鉄棒自体を禁止するのではなく、ゆっくり回ることでめまいが起きにくいかなど、防げる方法を見つける、といった具合です。親としては「鉄棒で遊ぶのはダメ」と禁止したくなりますが、そうではなく、「どうすれば体調を崩さずに鉄棒を楽しめるか」を子どもと一緒に考えることが大切だと学びました。

この考えに深く共感し、『ZENPE』の理念に取り入れました。そして、娘に対しても、こうした姿勢でなるべく接していきたいと思っています。

ゆた:大島さんが、難病の患者団体、『ZENPE』を立ち上げた経緯は、何ですか?また、『ZENPE』では、どういう人を支援したいと思っていますか?『ZENPE』には、どんな人が集まっていますか?

新生児聴覚スクリーニングテストの全国的な導入により、早期に医療機関とつながり、この疾患にたどり着く方が増えていると考えられます。しかし、診断を受けたばかりの親御さんが最初に直面するのは、情報がほとんどないという現実です。

私自身、娘が生まれたばかりの頃、入院中一人で過ごしながら、スマートフォンで情報を調べることしかできませんでした。しかし、調べても出てくるのは医師の論文ばかり。こうした論文は、普通のお母さんにとって読みづらく、かえって不安を増したり、内容が理解しづらかったりします。医学的な論文はどうしても専門的で難しいものです。

特に産後は「豆腐メンタル」と言われるように、心が不安定になりやすく、体もつらい時期です。そんな中で難しい論文を読めば、ますます気持ちが沈んでしまいます。

そこで、『ZENPE』では、誰にとっても分かりやすい情報提供を心がけています。現在の課題は、情報がない、治療薬がない、治療法がない、指定難病に認定されてもいない、という「4つがない」状況です。この「ない・ない・ない・ない」の現状を、お医者様と協力して、私たちの世代で変えていくことを目指して、『ZENPE』は活動しています。

翼祈:『ZENPE』には難病のペンドレッド症候群の方も参加されていますが、どんな症状があったりしますか?

ペンドレッド症候群の方も会員さんの中に沢山いらっしゃいます。症状はやはり個人差が大きいようですが、ペンドレッド症候群も前庭水管拡大症も、ストレスなどの影響を受けやすいとの話をよくお聞きします。

例えば高校の入試とか入学式とか、環境がガラッと変わることで、ストレスがかかり、そのことが原因で聴力が低下したり、めまいとかが起きたという話がよく出ています。

あとは、

スルメを食べていて、噛み合わせが悪くてガリッと歯と歯がぶつかり、それによって聴力低下をされた方もいらっしゃったり。

このように、生活に割と密接した些細なことが原因で聴力低下をすることもあるそうです。

翼祈:『ZENPE』の公式ホームページに、症状に甲状腺機能低下と書いてあり、甲状腺機能低下症を持つ私は、かなり気になりました。『ZENPE』では、どんなご家族からの悩みが寄せられますか?

ワイシャツのボタンを上まで閉めると苦しい方だったり、喉が弱く風邪をひくと喉の痛みがなかなか治らないなどといったお話をお聞きしたことがあります。

ゆた:対象の難病の方に、『ZENPE』だからこそできる、寄り添えることや取り組みは、何がございますか?

当事者と家族が両方の視点でみた【あったらいいな】を大切にして運営しているという強みです。

私は元デザイナーでフリーカメラマン、理事の方もデザイナー、副代表は看護師、監事は食空間プロデューサーなので、クリエイターと専門職ならではの視点で難しくなりがちな医療や福祉をオシャレに分かりやすく発信していきたいと思っております。

ゆた:インスタでも発信されていますが、伝えていきたいことは、何がありますか?

私自身、娘が診断された時に本当に情報がありませんでした。お医者様から、聴力低下するかもしれない、めまいが起きるかもしれない、進行するかもしれないという「かもしれない」という情報をお聞きしていました。

私の周りに、耳が聞こえづらい方がいらっしゃらなかったっという背景も大きく、その情報をお医者様からもらったとしても、自分に置き換えることや想像がしづらく、どんなめまいなんだろう、どういった聞こえ方なんだろうと、リアルに想像ができませんでした。

そのことで、診断された当時は「じゃあ娘はもしかしたら、働けないのかな?結婚できるのかな?一生面倒を見なければならないかな?」とまで考えていました。

今考えると、あり得ない馬鹿げた話ですが、産後でメンタルも体力も弱っている時に診断をされて、情報もなく、想像もできないという状況で、悪い方に考えてしまっていました。

今は、色んな当事者さんや先輩方と出会って、そんな思いは消え去りました。

だからこそ、これから診断を受ける方やそのご家族が、私のような不安を感じずに、希望を持てるよう、当事者や先輩の親御さんの経験談を通じて、たくさんのロールモデルを紹介していきます。

先日、耳鼻咽喉科学会に参加した際、前庭水管拡大症の当事者であり耳鼻科医の吉田翔先生に出会いました。早速、ロールモデルとして取材させていただくお願いをし、写真撮影をさせていただきました。

若い世代から「ホームページや長い記事は読みづらい」という声を受け、『ZENPE』のホームページとは別に、ビジュアル重視で直感的に分かりやすいWebメディア形式の【ZENPEマガジン】を作り、これらのロールモデルの記事や経験談を発信をしています。

「病気=大変そう」というイメージや病気への同情を求めるのではなく、魅力的で「かっこいい」「素敵」と思えるような内容を目指しています。人々が惹かれるのは、楽しく、素敵なものだと思うからです。私はカメラマンで、雑誌や芸能人の方なども撮影させてもらっていたので、ZENPEマガジンの記事でも雑誌のようなスタイリッシュな写真とインタビューを届けたいと考えています。

その内容をインスタグラムとリンクさせて抜粋を載せることで、マガジンやホームページにも気軽にアクセスしてもらえるよう取り組んでいきます。

コメントを残す